染色工程の裏側

Tシャツの色合いやデザインを左右する染色工程とは?

Edited by キャブ株式会社

Tシャツのデザインに大きく関わる工程が「染色」です。

その名の通り、Tシャツの生地に色を染める工程ですが、ひとことで染色と言ってもさまざまな手法があります。今回は染色の方法を詳しく解説し、その奥深さを見ていきましょう。

1、染色工程の流れ

まずは綿の染色に一般的に用いられる反応染料を使用した液流染色機(えきりゅうせんしょくき)を用いた染色がどのように行われているのか、大まかな流れをご紹介します。(※丸胴商品の染色の場合)

染色工場に運ばれた生地は、染色釜の能力に合わせて規定の重量ごとにまとめ、反物を繋ぎ合わせます。

同時に精練漂白などの前処理の準備や染色溶液を作るために、染料や助剤の準備も進められます。

染める色や生地に合わせて、染料・染料の固着を助ける浸透剤・染色溶液の性質を調整する苛性ソーダなどを調合し、染色溶液を作るのです。

生地の準備と前処理の助剤や染色溶液の準備が整ったら、いよいよ染色作業に入ります。

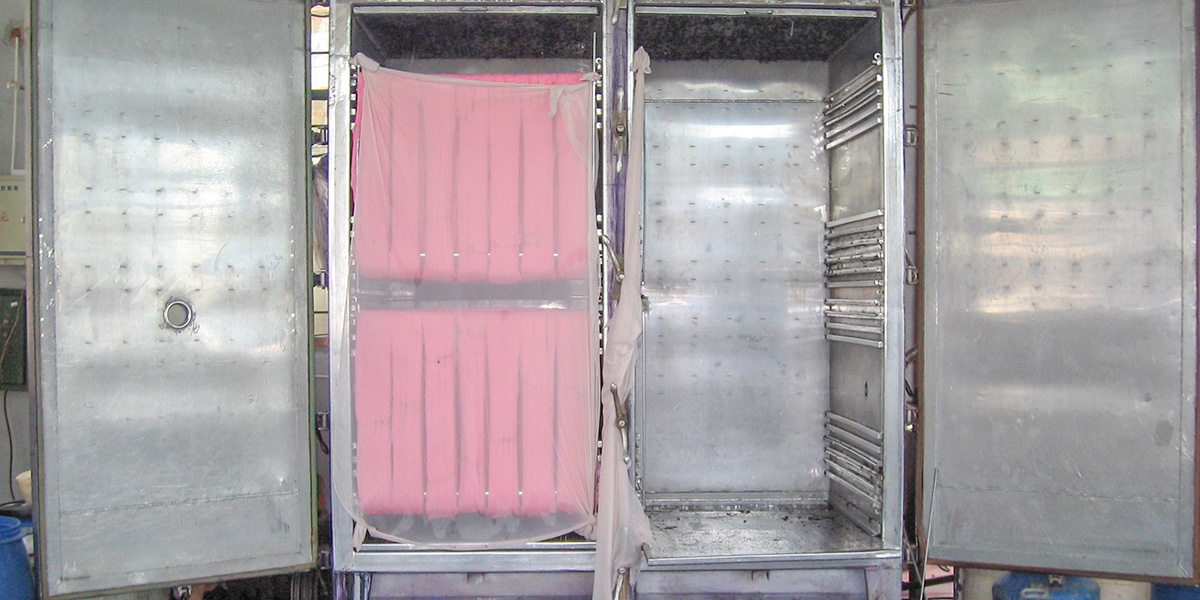

染色釜に生地を投入し、前処理工程の後に染料を生地に固着させます。生地が染まったら釜の中で染液を取り除く洗浄工程を経て生地を釜から取り出します。次は「脱水」と「乾燥」です。

前行程で残った水分を「脱水」で取り除いてから、生地の形を簡易的に整える「簡易幅出し」を行ったうえで乾燥させます。

その後、生地の形を整える「定形(ていけい)」という工程を経て、生地の品質を確認する「検反(けんたん)」を行い、染色は完了です。

染色工程はもちろん、脱水や乾燥といった工程がしっかり行われていないと色ムラや乾燥ムラなどの品質事故につながるので、前後の工程も入念に行います。

染色工程が終わったら、やっと生地をTシャツに形作る「縫製(ほうせい)」という工程に移るのです。

2、染色が行われるタイミング

以上が生地を染色する際の大まかな流れですが、染色を行うタイミングは製品や会社によってさまざま。

ここからは4つの染色タイミングとその特徴を見てみましょう。

2-1 綿を染色する綿染め(トップ染め)

原綿の状態で染色します。色の堅牢度が高く、染色の中でもランクが高い手法で、2色以上の糸を撚り合わせた杢製品を作るときなどに採用される染色方法です。

また、異なる色に染め分けた綿を混合すると霜降りのような色合いになるため、デザイン性にも優れています。

糸を作る前段階で行われる梳毛(そもう)・前紡(ぜんぼう)工程の綿を「トップ」と呼び、このタイミングで染色するために「トップ染め」とも呼ばれます。

2-2 糸染め

綿から糸に加工した後に染色する方法です。

H型やX型の「かせ」という道具に巻かれた状態の糸を染色する「かせ染め」を使った方法と、チーズのような形に巻き上げた状態の糸を染色する「チーズ染め」の2種類があります。

かせ染めは風合いが良くてムラも少なく、主にウールやアクリルなどの太番手の糸に使われる手法です。

チーズ染めは加工コストがかせ染めに比べて安く、主に綿やポリエステルなどの糸に向いています。

近年では、高品質ですが時間と手間がかかるかせ染めを行っている工場は少なくなってきており、チーズ染めが主流となっています。

2-3 生地染め

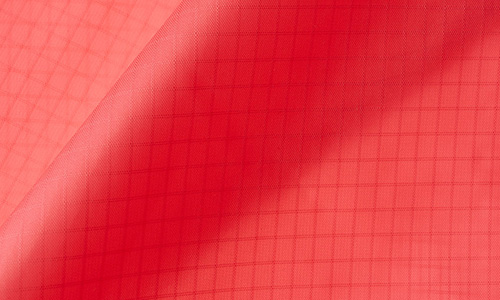

最も一般的な染色方法と言えます。編み立された状態の生地に染色液を浸す、あるいはパディング(塗ること)して染料を固着させます。

液流染色機という機械を使い、生地と染色液を同一方向に流しながら染色を行います。布帛(ふはく:織物のこと)も丸編み(ニット生地)も一般的にはこの方法で染色します。

2-4 製品染め

生地を縫製して製品になった段階で染色する方法です。

ワッシャーと呼ばれる、工業用の洗濯機を活用して生地に染料を固着させます。ワッシャーはムラ染めや絞り染めなどが可能で、ジーンズの洗いや風合い出しなどにも使われる機械です。

3、Tシャツの染色方法の種類

特にTシャツで主流の生地染めには、「浸染(しんぜん)」と「連続染色(連染・れんせん)」の2つの方法に分けられます。

浸染とは生地を染色溶液に一定時間浸して染色を行う方法です。温度を調整しながら、時間をかけてゆっくりと生地に色を固着させます。

一方、連染は染料や薬剤と糊を混ぜ合わせた染料液に生地をパディングさせた後、蒸して乾燥することで発色させる方法です。

浸染は染料液の固着率が高く、品質が高いというメリットがある一方で、温度管理が必要で時間もかかるというデメリットもあります。

連染は浸染と比較すると染料液の固着率は7割程度と劣りますが、時間がかからないため大量生産に向いていて、コストも安いというメリットがあります。

一般的に丸編み生地の染色は浸染で行われることが多く、複数の機械で同時に染色作業を進めます。

4、染料や温度の工夫

生地の繊維によって使う染料もさまざま。

みなさんも学生時代の理科の授業で「酸性」「アルカリ性」という性質を習ったかと思いますが、染色にはこの性質が大きく関わってくるのです。

Tシャツの生地の繊維は、アルカリ性で染まりやすい物と、酸性で染まりやすい物に分けられます。

例えば綿やレーヨン・麻・指定外繊維(家庭用品品質表示によって指定されていない繊維)は、PH値が10~11のアルカリ性染料で染まりやすいという性質があり、

アクリルやナイロン・ウール・ポリエステルなどは、PH値が4~5の酸性染料で染まりやすいという性質があります。

基本的に1回の染色で染まりますが、複合繊維の場合は2回、3回と染色することも珍しくありません。

例えば、T/C生地(ポリエステルとコットンを混紡した生地のこと)はまずポリエステルを酸性の染料で染色し、その後、綿をアルカリ性の染料で染色します。

先程もご説明したように、薬剤によって染料液の性質を調整することが可能です。

例えば苛性ソーダはアルカリ性の性質があるので、綿やレーヨンなどを染色する場合には染料と苛性ソーダを混ぜ合わせます。

また、温度管理も非常に重要です。

アルカリ性で染まる繊維は60~80℃と比較的低温で、酸性で染まる繊維は100℃、ポリエステルは130℃という高温で染色する必要があります。

使う繊維や組み合わせによって染料や染色工程の順番を工夫することがポイントで、染色時間の短縮やコストダウンに大きく関わります。

5、染色堅牢度を向上させるための取り組み

Tシャツを着続けることで汗や水分、あるいは日光などのダメージを受け、繰り返し洗濯することで色あせが発生します。

そこで、染料が落ちにくい「染色堅牢度」を向上させることが、大きな課題です。

さまざまな試験を行い、より染色堅牢度が高い染色方法や染料を常に模索しています。

紫外線の影響でどれだけ色あせが発生するのかを測定する「紫外線カーボンアーク灯式耐光性試験機」、洗剤やドライクリーニング、汗や水などがどれだけ色に影響を及ぼすのかを測定する「ラウンダーメーター」、摩擦によって発生する色移りの度合いを調べる「学振型 摩擦試験機」などを使います。

最近のTシャツは色あせや色移りがしにくいのは、常にこうした実験を地道に繰り返して、染色技術を改善しているからなのですね。

6、染色がTシャツのデザインの質を決める!

Tシャツの生地の特性や表現したいデザインによって染色方法や染料、温度など、さまざまな要素を工夫する必要がなされていることがおわかりいただけたかと思います。

また、「より長持ちする」「色移りなどのドラブルを防ぐ」ために、常にトライアンドエラーが繰り返されています。

色合いもTシャツの大切な要素だからこそ、妥協を一切せずに丁寧に行われているのです。

Edited by キャブ株式会社

1930年創業。United Athle(ユナイテッドアスレ)を企画・製造するアパレルメーカー。

創業以来モノづくりに従事し培ってきた知識と経験で、全国1万社以上のお客様のビジネスの

お役立てをしています。

→ 企業情報を見る